この記事では、3Dプリンターの導入を検討しているけれど、レーザー加工やCNC加工もやってみたいという方に

3Dプリンター、レーザー加工、CNC加工が1台でできる多機能3Dプリンター Snapmakerの魅力・メリットについて

私がSnapmaker Artisanを購入・使用した体験をふまえて解説します。

Snapmaker公式サイト

【Snapmakerとは】

Snapmakerは、3Dプリンター、レーザー加工、CNC加工の3つの機能を1台で使用可能な多機能3Dプリンターです。

2016年に中国のSnapmaker社によって発売され、現在は

・多機能3DプリンターのSnapmaker 2.0、Artisan

・3Dプリンター機能のみのSnapmaker J1

・レーザー加工機能のみのSnapmaker RAY

などいくつかのシリーズがリリースされています。

以下はSnapMaker Artisan 紹介動画(公式)です。

【Snapmakerの機器ラインナップ】

Snapmakerの主な製品ラインナップを表にまとめました。

| 機種名 | 標準機能 | 価格 |

|---|---|---|

| Snapmaker 2.0 A350T | 3Dプリンター レーザー加工 CNC加工 | $1349~ |

| Snapmaker Artisan | 3Dプリンター レーザー加工 CNC加工 | $3499~ |

| Snapmaker J1s | 3Dプリンターのみ | $1479~ |

| Snapmaker RAY | レーザー加工のみ | $1699~ |

詳しい比較表は公式サイトのCompare Snapmaker Machinesを御覧ください。

【Snapmakerの概要と特徴】

Snapmaker最大の特徴は、モジュール式のツール交換ができること

Snapmakerは、機能ごとにツールヘッドと作業プレートを交換するモジュール式の設計になっています。

とくにSnapmaker Artisanではヘッドとプレートの交換が簡単に行えます。

Snapmaker 2.0 A350にもQuick swapキットが登場(オプション)

Snapmaker 2.0 A350もかつては作業プレートの交換が大変そうでしたが、現在はQuick Swap キットが販売されています。

わたしがA350ではなくArtisanを選択した理由もこのプレートの交換が大変そうだったからです。

標準装備のツールヘッド以外にオプションのモジュールもいくつかあり、アップグレードすることが可能です。

またすべてではありませんが異なる製品シリーズ同士でモジュールの互換性があります。

シリーズごとの標準モジュールと使用可能なオプションについては

先程も紹介した公式サイトのCompare Snapmaker Machinesがわかりやすいです。

Snapmakerは組み立てキット

Snapmakerは組み立てキット式なので商品到着後、自分で組み立てる必要があります。

私の場合は組み立てに7日ほどかかりましたが、ものづくりが好きな人であればその時間も楽しめるのではないでしょうか。

組み立てに必要な工具も同梱されており、別途購入しなくてもよいです。

注意点としては組み立てには十分なスペースが必要なこと、組み立てた後、一人で持ち運ぶのはおそらく難しいと思います(私には無理でした)

ので組み立てと設置場所のプランは事前に検討する必要があります。

わたしがSnapmaker Artisanを組み立てたときのダイジェスト動画はこちらです。

7日間の工程を5分に凝縮しています。組み立て作業の雰囲気を感じていただければと思います。

専用のエンクロージャー

Snapmakerにはエンクロージャー(本体全体を覆う箱型ケース)が提供されています。

Artisanでは標準付属、Snapmaker 2.0ではオプションとなっています。

エンクロージャーには

- 臭気防止と排気対策

- 集塵対策

- 騒音対策

- 安定した造形

- 安全への配慮

などのメリットがあります。こちらの記事で詳しく解説しています。

メーカー純正の加工ソフトウェアが無償提供

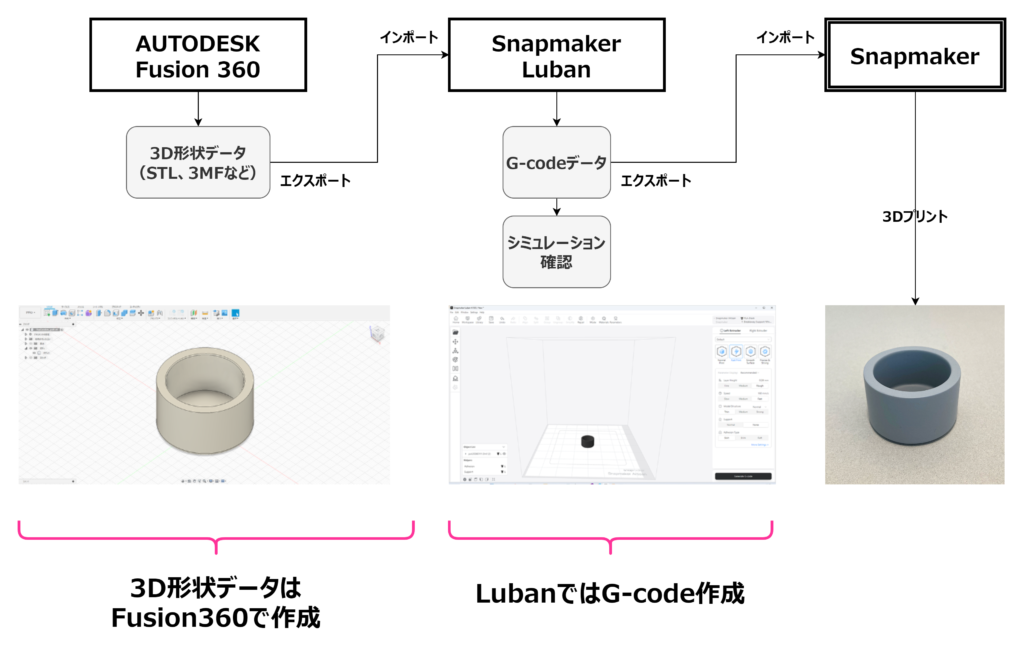

Snapmakerには「Snapmaker Luban」というメーカー純正の加工ソフトウェアが無償提供されます。

ただしSnapmaker Lubanのみでは、3Dプリンターで出力したい3Dデータ自体は作成できないので注意してください。

わたしが行っているフローで説明します。(下図参照)

- 形状データはAUTODESK Fusion360で作成(3MF形式でエクスポート)

- Snapmaker Lubanへ3MFデータをインポート、各種設定後、G-codeデータを作成、シミュレーションで確認

- G-codeデータをSnapmakerへインポートして、3Dプリント実行

※上図で3Dプリンタされたものは元はPLA素材ですが、グレーのサーフェイサーを吹いています。

わたしはおもに上記フローで制作していますがLubanだけでなく以下のサードパーティ製のソフトとも連携可能です。

Ultimaker Cura

OrcaSlicer

PrusaSlicer

LightBurn

AUTODESK Fusion(AUTODESK公式サイト)

OrcaSlicerについては

Snapmaker公式サイトでSnapmaker Orcaのベータ版が公開されています。

詳しくはSnapmaker WIKI Third-Party Softwareをご覧ください。

スライサーソフトについては以下の記事で解説しています。

CNCモジュールで使用するエンドミルについて

Snapmaker Artisanには標準でエンドミルが3種類付属します。またER11コレットに対応する0.5~6.35mm以下のシャンク径のエンドミルについても使用可能です。詳しくはこちらの記事で解説しています。

CNCモジュールで加工できる素材の種類は?

木材では

無垢材 (ビーチ、ウォルナット、オーク)、MDF

金属では

真鍮H62、アルミニウム6061

その他カーボンなどが加工可能です。

詳しくは公式サイトサポートページ(Supported Materials 項目)をご覧ください。

使用できるフィラメントは?

Snapmaker社が販売している純正フィラメントのほか、サードパーティ製のフィラメントも使用可能です。

詳しくはこちらの記事で解説しています。

【Snapmakerのメリットとデメリット】

【Snapmakerのメリット】

- 最大の特徴は3Dプリンター、レーザー加工、CNC加工の3つの機能を1台で使用可能なこと

- 3つの機能をモジュールを組み替えることによって変更できるため、1台の設置スペースですむ

- 加工に必要なG-codeデータを作成できる専用ソフトウェアSnapmaker LubanがSnapmaker社によって開発されており、無料で使用可能

- 組み立てキット式なので自分で組み立てることが楽しめる人にはメリット

- 製品シリーズ間でモジュールの互換性がある

- 高出力のレーザーモジュールや4軸CNC加工のロータリーモジュールなどのオプションも充実している

【Snapmakerのデメリット】

- 3Dプリンター単体購入と比べると価格が高め

- 自分で組み立てが必要なので苦手な人にはデメリット

- モジュールを組み替えることによって機能を変更するため同時に2つの機能を使用することができない

- 1台の設置スペースですむとはいえ、エンクロージャー込みでサイズがW665 mm × D943 mm × H705 mmあり、

コントローラーも含めるとそれなりの設置スペースが必要

重量もかなりあるので組み立て後に一人で移設するのは難しいのも注意点(本体重量は測っていませんが、荷物の総重量は67.95kg) - 専用ソフトSnapmaker Lubanだけでは3D形状データ自体は作成できないので、他ソフトとの連携が必要

- 日本代理店がないので購入する場合は公式オンラインショップより購入しなければならない

- 同じく日本代理店がないため、サポートを受ける際はSnapmaker社へ自分で問い合わせる必要がある(英語)

Snapmaker Artisanのスペック表(公式サイト)

【活用事例】

私の活用事例

私の活用事例を紹介します。

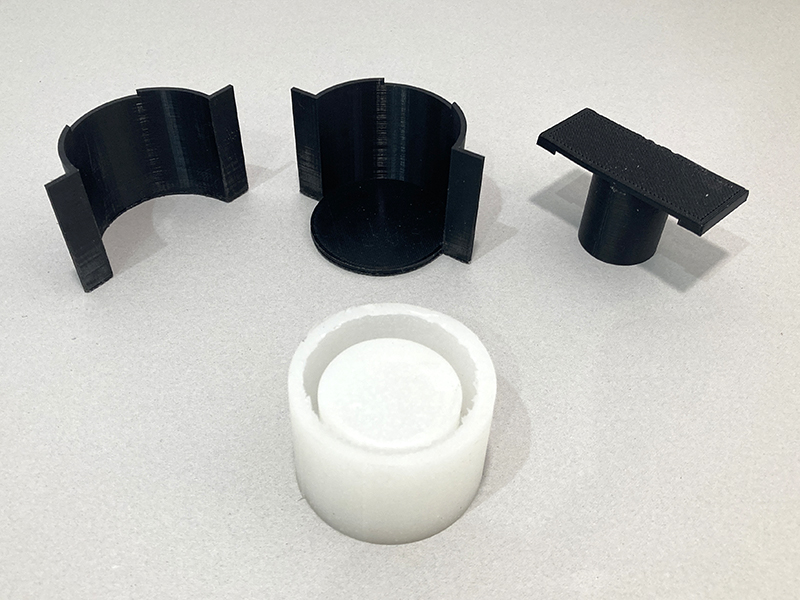

事例1 3Dプリンターでジグ制作

集塵機と各加工機械をつなぐホースのアダプタを制作しました。

事例2 3Dプリンターでシリコン型制作

セメント素材でのものづくりに必要なシリコン型をつくるための型を制作しました。

上のPLAブラックで3Dプリントしたものがシリコン型をつくるための型、下の白いのがその型で作成したシリコン型です。

ちなみにこのシリコン型にセメントを流し込んで作ったのがこちらのキャンドルポットです。

ブラックウォールナットのフタもSnapmakerでCNC加工しました。

事例3 CNC加工でトレー制作

ホワイトオーク無垢材をCNC加工してトレーを制作しました。

こちらはエンドミルの跡が残っており、完成度としてはまだまだです。

レーザー加工については3Dプリント、CNC加工に比べてセッティングが難しく、現在試行錯誤中です。

お見せできるものが作れたら紹介いたします。

世界中のユーザーの活用事例

世界中のユーザー活用事例はこちらのユーザー事例ページをご覧ください。

【Snapmakerの購入について】

Snapmakerの購入方法

2024/12現在、日本代理店はなく公式サイトから直接購入となります。

事前の見積もり依頼も可能です。

公式サイトで見積もり依頼

また以下のページからArtisanシリーズを購入する製品パッケージに同梱されるすべてのものが確認できます。

IN THE BOX

私の購入体験について

私は2023年の2月19日に注文し、届いたのは2023年5月17日でした。

途中音沙汰がなかったので状況を問い合わせたところ、問い合わせの数日後には配送中ステータスになり、約3週間後に納品されました。

もしかしたら忘れられていたのかも?とも思いましたが、本当のところはわかりません。

私が購入したのはSnapmaker Artisan Standardモデルです。

$2899(当時の為替レートで¥407,974)でした。

輸入関税に注意

Snapmaker社からの配送は無料でしたが、配送業者のDHLより輸入関税の請求が直接届きました。

しかもDHLよりSMSで直接案内が届きました。危うくスパムとしてスルーしてしまうところでした。

輸入関税は¥24,100でしたので、導入費は合計¥432,074でした。

これから購入される方は輸入関税が別途かかる可能性があることにご注意ください。

ときおりセールが行われます

2024年12月現在、クリスマスセールが開催されており

Artisan Premium Standard(40Wレーザーモデル)が$3,499.00のところ、$2,599.00で$900オフとなっています。

公式サイトにユーザー登録してメール購読するとセール情報が案内されますので、

お得に購入したい方は登録してはいかがでしょうか。

ユーザー登録で特典あり(フィラメントがもらえるかもしれません)

私が購入したときも行われていましたが、公式サイトにユーザー登録すると購入時にフィラメントが1つ追加でもらえます。

現在はPETGフィラメントがもらえるようです。

【Snapmakerのサポートについて】

Snapmakerのサポート体制は?

Snapmakerが公式に提供しているサポートには以下のものがあります。

- メールサポート

- 公式サイトのチャットボット

- サポートセンター

- FAQページ

- Facebookのオーナーコミュニティ

- フォーラム

技術情報については以下のものがあります。

Snapmakerの保証について

Snapmakerは、購入後1年間の無料保証期間があります。

また、保証期間後に修理交換を対応してくれる「Snapmaker Care」という有償サポートサービスがあります。

期限や対象部品など詳しくは公式ページをご覧ください。

【まとめ:Snapmakerは買いか?】

Snapmakerについて魅力・メリットについて私の購入と活用体験をふまえてお伝えしました。

ここまで読まれた方は、Snapmaker含む3Dプリンターの導入を前向きに検討されている方かと思いますので

まとめとしてSnapmakerは買う価値があるか?について述べたいと思います。

お伝えしている通り、私は購入しているので買う価値があると判断したのですが

判断材料としては、購入したあとに

- 自分のものづくりの世界が広がるか?

- 安心して使えるか?

- 価格に納得できるか?

がポイントかと思います。

1.自分のものづくりの世界は広がるか?について

これは自分が作りたいものがSnapmakerで作れるかがポイントかと思いますので

みなさんも、加工できる材料、フィラメントの種類、作業スペースなど事前に公式サイトで確認いただければと思います。

また世界中のユーザーの作例もどのようなものが作れるかの参考になると思います。

私の場合、木工でCNC加工したいというのが最優先事項としてありました。

木工CNC加工でいうとNCルーターを購入するのが通常ですが、選択肢としては

・ORIGINALMINDのKitMill MOC900

・AvalontechのArtCNC 組立キット

・Shaper ToolsのShaper Origin

・NCルーターを自作する

などありました。一番欲しかったShaper Originは日本で購入できず断念。NCルーターを自作するも知識不足で断念。

ORIGINALMINDのMOC900で迷いましたが、もうひとつやりたかったのが3Dプリンターでジグを制作することでした。

MOC900と別で3Dプリンターを購入する案も考えましたが、導入費が高くなること、設置スペースが大きくなることから

それらを一挙に解決できるSnapmakerに行き着きました。レーザー加工にも興味があったので一石三鳥でした。

2.安心して使えるか?について

国産ではないこと、耐久性が未知数なこと、せっかく購入したのにメーカーがなくなってしまったらという不安はありましたが、

2016年第一弾商品から、着実に製品のバージョンアップをしている点を信じることにしました。

3.価格に納得できるか?について

Snapmaker Artisanは40万円台の高額の購入でしたがMOC900でも60万円超します。

MOC900は作業エリアが断然大きいので一概には比較できませんが、金額面に加えて1台で3Dプリンター、レーザー加工、CNC加工ができることで

ものづくりの世界が広がることに一番のメリットを感じました。

もう一つ付け加えるなら、Snapmakerはツールとしてかっこよく、使っていてワクワクします。これも私には大きな要素です。

ということで私としてはSnapmakerの購入は、現時点のベストの選択でした。

また状況が変わればCNC専用機械や3Dプリンターも購入するかもしれません。(Shaper Originはいつか絶対にほしい・・・)

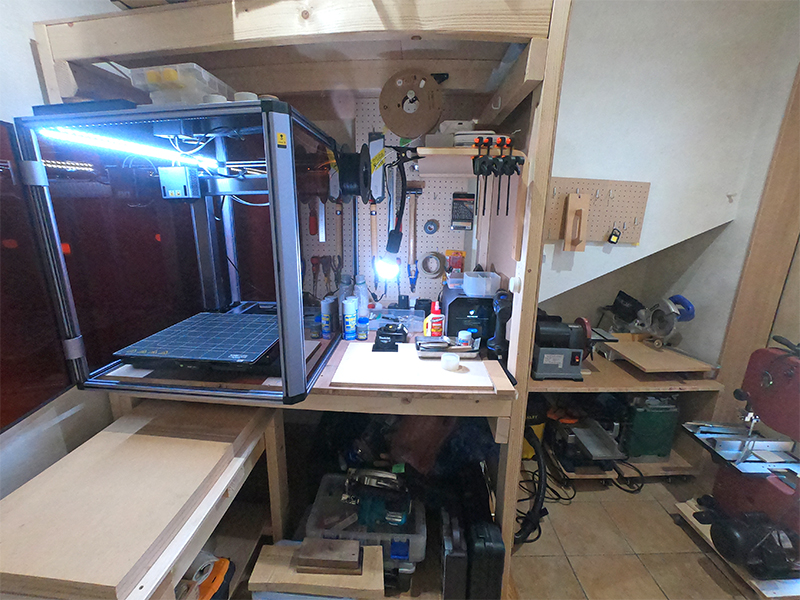

わたしの作業スペース(玄関工房)への設置はこんな感じです。

ツール選定は悩むところもありますが、ものづくりの醍醐味のひとつでもあります。

自分にあったツール選びができれば、より一層ものづくりを楽しめると思います。

この記事が皆さんのツール選びの参考になれば幸いです。

MLABご担当者様

こんにちは。

貴サイトの記事「多機能3DプリンターSnapmakerの魅力・メリットについて」を拝見いたしました。とてもわかりやすく参考になりました。

一点だけお知らせしたいことがあります。

記事内で紹介されている 「Orca Slicer」 のリンクが現在 https://orcaslicer.net/

となっておりますが、こちらのサイトは古いバージョンのソフトウェアを配布しています。

現在の公式で最新のOrca Slicerサイトは以下になります:

https://orcaslicer3d.com/

もし可能であれば、こちらのリンクへ更新していただけますと、読者の方が最新の安全なソフトウェアへアクセスできると思います。

ご確認のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

―――――

[あなたの名前]

[任意:所属/連絡先]

Peterさん。はじめまして。

ご指摘ありがとうございます。Orca SlicerのサイトURLを修正いたしました。