この記事ではCADで木工の設計図を描く方法の第2弾として

図面の描き方の一般ルール(製図法)について解説します。

ここで解説する製図法のルールについてはJIS(日本産業規格)で定めらた規約を参考にしています。

製図法のポイント5つ

- 設計図は三面図で描く

- 線の種類

- 尺度

- 図面サイズ

- 図面枠

順番に解説します。

①設計図は三面図で描く

設計図は三面図で描くのが基本です。

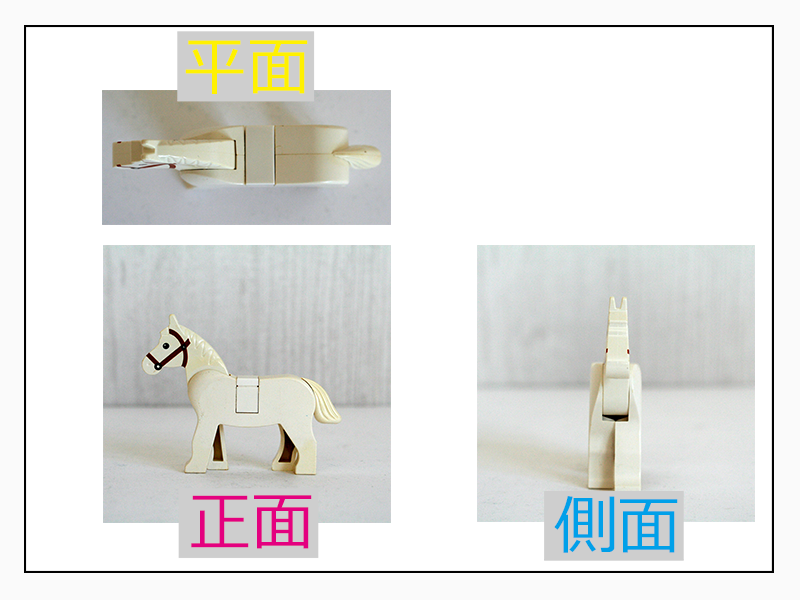

三面図の三面とは

正面、側面、平面 です。

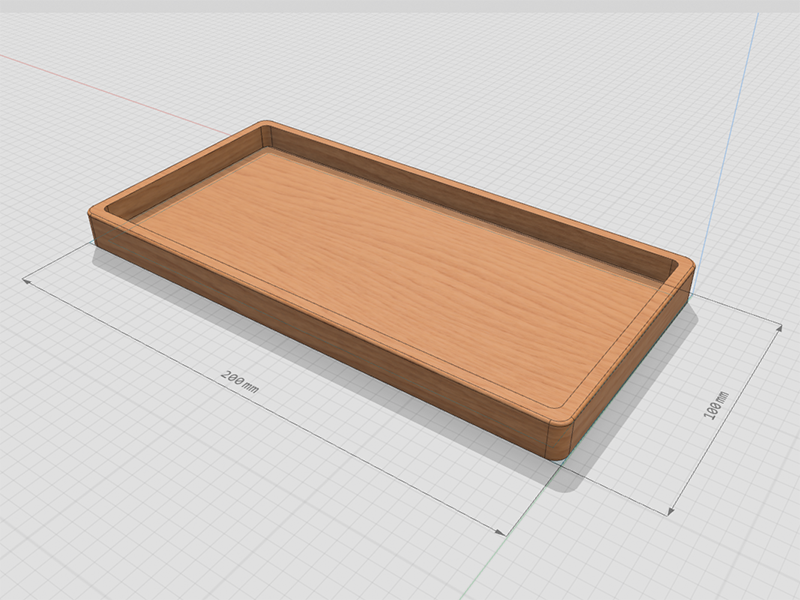

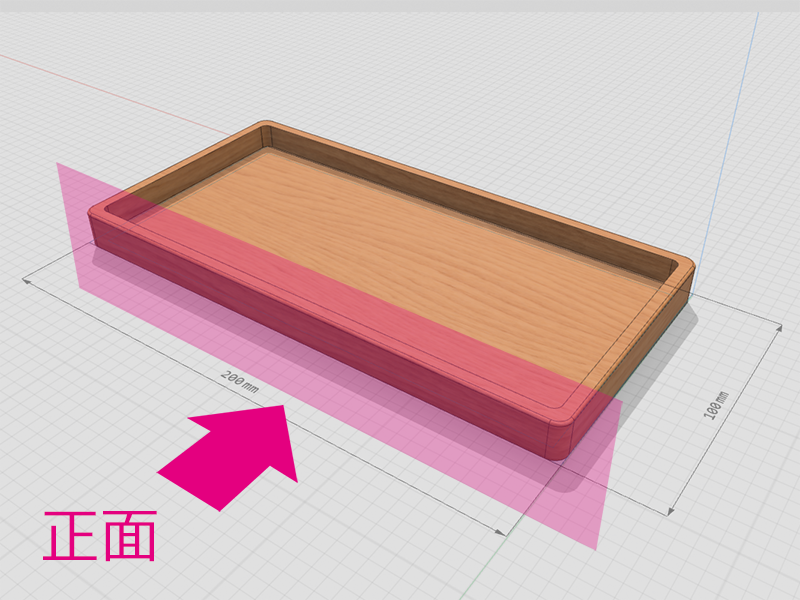

下図のようなペントレーを例にして説明します。

正面を決める

三面図を描くために、まずは正面を決めます。

正面を決めると表現しましたが、設計図を描くときは

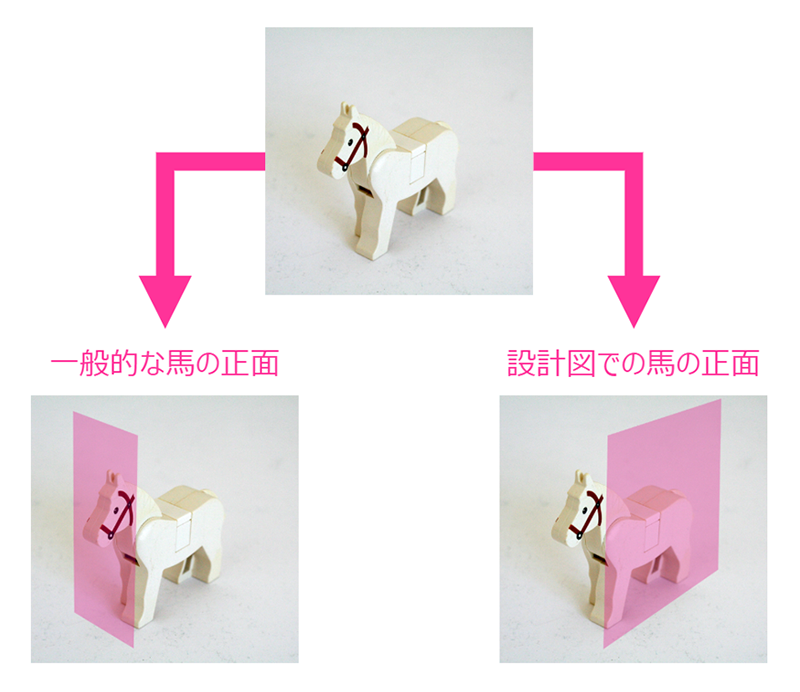

物体そのものの一般的な正面=設計図の正面 とはかぎりません。

設計図の正面は「そのものの特徴が最もよく表現されている面」を選びます。(自分で正面を決めるんです)

例えば、馬でいうと顔の正面ではなく、横からみた面を設計図の正面に配置したほうがわかりやすいです。

設計図に配置すると以下のようになります。

トレーに戻ります。

下図の赤い面を正面に決めたいと思います。

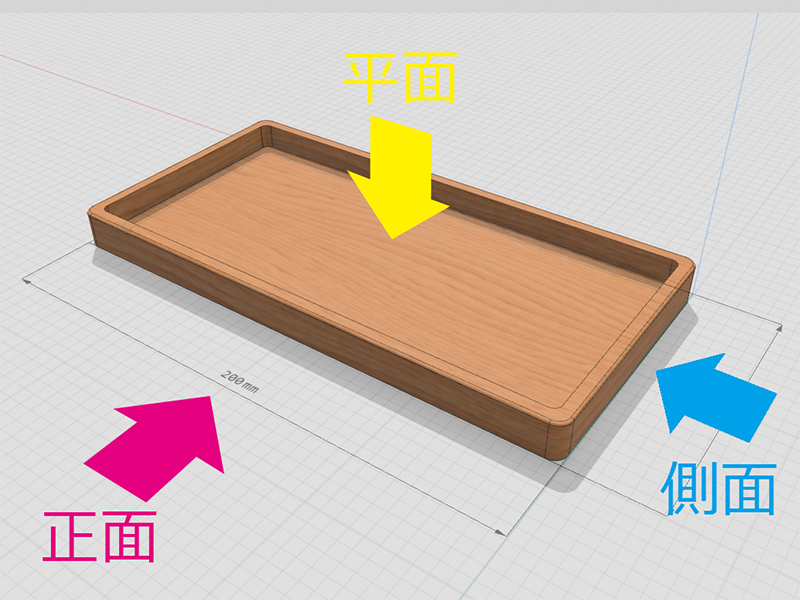

正面が決まったら、正面の右側(または左側)から見た面が側面

上から見た面が平面です。

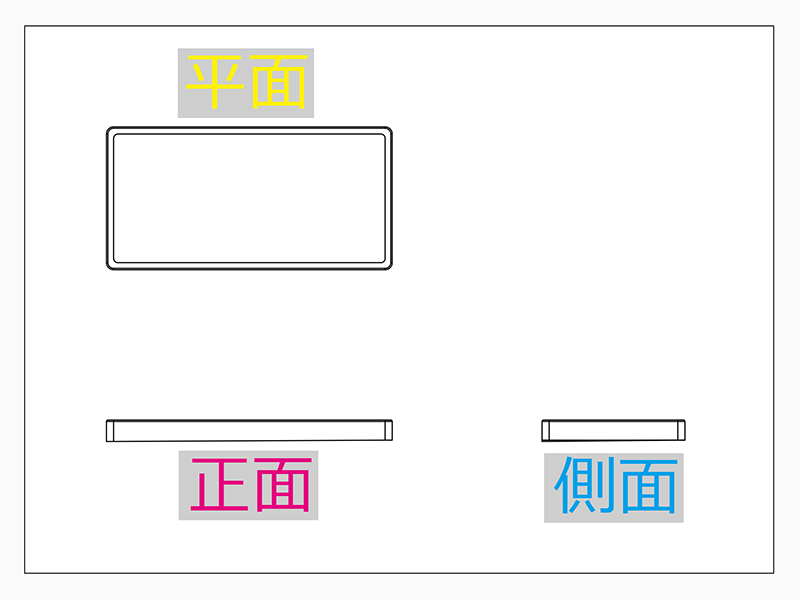

この三面を設計図へ下図のように配置します。

左下に正面図を配置する

正面図の右に側面図を配置する

正面図の上に平面図を配置する

いま説明した三面の配置で描く図法が、日本で標準で使用する「第3角法」です。

(第1角法もあり、欧州で使用されています。)

三面の配置が理解できたところで、つぎに線の種類を説明します。

②線の種類

おもに使用する線の種類を表にまとめました。

| 線の名称 | 線の種類 | 用途 | 説明 | 線の太さ |

|---|---|---|---|---|

| 実線 太 | 外形線 | ものの見える部分の形状を表すのに使う | 0.3mm | |

| 実線 細 | 寸法線 | 寸法を記入するのに使う | 0.15mm | |

| 破線 | 隠れ線 | ものの見えない部分の形状を表すのに使う | 0.15mm | |

| 一点鎖線 | 中心線 | 図形の中心を表すのに使う | 0.15mm | |

| 二点鎖線 | 想像線 | 可動部分を表すのに使う | 0.15mm |

③ 尺度

尺度は3種類あります。

- 実物より縮めて描くことを縮尺

- 実物通りの寸法で描くことを原寸

- 細部などを実物の2倍、3倍の大きさで描くことを倍尺

といいます。

家具などの設計図でよく使う縮尺は1/10、1/5あたりです。

この縮尺でないといけないというルールはありませんが、印刷するときに用紙に収まる縮尺にしましょう。

A3で印刷したいところですが家庭だとA4プリンターを使うことが多いと思いますのでA4に収まるような縮尺にしましょう。

| 縮尺の表現 | 説明 |

|---|---|

| 1:1 | 原寸図 椅子の製作のほか、ジグの製作にも使用する |

| 1:2 または1/2 | 縮尺2分の1 |

| 1:10 または1/10 | 縮尺10分の1。家具図面で最もよく使う縮尺 |

| 2:1 | 倍尺 |

④図面サイズ

設計図の図面サイズの選び方

用紙サイズのA規格A0~A4の中からつくりたいものが表現できるサイズを選ぶのが基本ですが、

家庭だとA4、またはA3が選択肢かと思います。

用紙は縦長に使っても横長に使ってもどちらでも良いです。

| 呼び方 | 用紙の寸法(単位:mm) |

|---|---|

| A0 | 841✕1189 |

| A1 | 594✕841 |

| A2 | 420✕594 |

| A3 | 297✕420 |

| A4 | 210✕297 |

⑤図面枠

最後に図面枠について

こちらは必須ではありませんが、印刷した図面のフチが損傷した場合に備え

図面に輪郭を設けることがあります。

用紙の輪郭から内側に10mm小さく輪郭を描くのが基本です。(線の太さは0.5mm以上)

穴を開けてとじる場合は左側の輪郭は20mmあけます。

右下に表題欄を設けて図面のタイトルなどを記入しても良いです。

以上、CADで木工設計図を描く方法の製図法について解説しました。